報連相(ほうれんそう)は単なる「報告」、「連絡」、「相談」ではありません。報連相を行うことが大切ではなく、報連相とは何で、どのように行えばいいのかを知り、それを用いて何をするかが大切です。

今回は、報連相を正しく行うためのポイントをわかりやすく解説します。

本記事を作成するにあたり、報連相について解説した30記事を精読し、それぞれの記事で共通して書かれている重要なポイントをまとめ、さらに報連相において大切だと思う箇所を抜粋し、本記事に凝縮しました。

ほうれんそう(報連相)の基本の意味は、「報告・連絡・相談」

「ほうれんそう」を正しく行うことができれば、社内の業務の流れが円滑になります。

まずはそれぞれの意味について確認しましょう。

「報告」

報告とは、基本的に上司から部下への命令に対して、部下が業務や作業の経過や結果を知らせることです。

「連絡」

連絡とは、関係者に、簡単な業務・作業情報を知らせることです。自分の意見や憶測は入れず、あくまでも事実を伝えることが求められます。また、報告と違い、上司や部下に関わらず、誰もが発信側にも受信側にもなります。

「相談」

相談とは、仕事において判断に迷った時や自分の意見を聴いてほしい時に、上司や先輩、同僚に参考意見を聞くことです。

「報・連・相」において基本的な説明は以上です。続いて、「報・連・相」すべてに共通するポイントを見てみましょう。

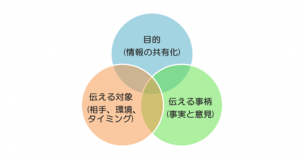

報連相を円滑にするためには「目的」、「伝える対象」、「伝える事柄」を明確にすること!

![1-報連相の3つのポイント]()

伝えたいことを分かりやすく伝えるためには、「目的」、「伝える対象」、「伝える事柄」を明確にする必要があります。

①「目的」を明らかにする

そもそも何のために伝えるのか、行動を起こす前に考えることが大切です。

・事実を伝えるだけでいいのか

・事実を伝えた上で自分の意見を伝えたいのか

・事実を伝えた上で自分の意見を伝え、それに対するアドバイスが欲しいのか

伝えるにあたり目的を明確化することで、相手に分かりやすく伝えることができます。

また、「報・連・相」における共通の目的は

情報を共有化することです。それぞれの行動において、情報を共有する意識がなければ相手に伝えたいことは伝わりません。相手に正確に情報を共有してはじめて「報・連・相」は成り立つと言えるでしょう。

②「伝える対象」を考慮する

伝える対象というのは、

・伝える相手(上司なのか、同僚なのか、クライアントなのか等)

・その相手を取り巻く環境(会議なのか、1対1なのか、メールなのか、電話口なのか等)

・相手のタイミング(時間があるのか、時間がないのか等)

のことをさします。これらを考慮することで、伝える手段が変わります。

例えば、相手の人数が少人数で急を要するなら、口頭ベースの簡潔で分かりやすいものでないといけないし、相手が大人数で、時間のある会議の場なら資料を事前に用意し、事前に配布して読んでおいてもらったうえで、伝える必要があるでしょう。

③「伝える事柄」を整理する

伝えるにあたり、「伝える目的」と「伝える対象」を明確にしたら、最後に「伝える事柄」について整理する必要がります。

ポイントとしては、

事実と自分の意見を混同しないことです。

事実と意見をきちんと分け、「伝える事柄」を整理したら、最後はそれを最善の手段で伝えるだけです。

例えば、「伝える事柄」が単純な事実のみだったら、口頭で端的に分かりやすく行うことが求められ、「伝える事柄」が複雑で、自分の意見も含む場合には、資料を用意して、相手の理解をうながすようなものが求められるでしょう。

伝えたいことを分かりやすく伝えるためには、「目的」、「伝える対象」、「伝える事柄」を明確にし、それに即した手段で伝えることが大切です。続いて、「報・連・相」において各行動をとる際のコツとポイントを「報・連・相」別に見ていきます。

「報・連・相」別、おさえるべきポイントとコツ

「報告」はタイミングと方法をおさえる

![2-報連相のタイミングを押さえる]()

「報告」は、「上司に求められた時」だけではなく「適切なタイミングで行うこと」が重要です。特に、「報告」は聞かれるまで待つのではなく、自らすることが大切です。

報告をするべき主なタイミングは、以下の6つになります。

1. 指示された仕事が終わったとき

2. 長期の仕事の進行状況の中間報告

3. 仕事の進め方に変更が必要なとき

4. 新しい情報を入手したとき

5. 仕事に対する新しい改善方法を見つけたとき

6. ミスをしたとき

引用:きちんと理解しておきたい報連相の重要性とポイントまとめ│株式会社LIG

また、良いことだけではなく、ミスやトラブルなどの悪いことも報告しましょう。

次に、「報告」の方法に関してですが、口頭ベース、記述ベースの、2つの手段が考えられます。

急ぎ・簡単な内容ならば、「口頭ベース」

急ぎの場合や、簡単な「報告」の場合は口頭で行います。その際に、

結論から伝えるように心がけましょう。結論のあとに、経過や状況・原因を伝えます。

事実と自分の意見をきちんと分けて伝えることも大切です。事実と個人的な意見を混同して伝えると、上司の誤った判断を招く可能性があります。

それでも意見を求められた時は「私の意見といたしましては」「私は○○のように感じました」など、それが個人の意見であり推測であることをはっきりさせます。

内容が複雑・関係者が多いならば、「記述ベース」

内容が複雑な場合や、対象が複数人いる場合、そしてある程度のまとまった時間をとって「報告」を行う場合には記述ベースの「報告」を行います。

基本的なポイントは口頭ベースと変わりませんが、記述ベースの場合は資料を用いたものやメールでの報告となるので、グラフや図式を用いて分かりやすく伝えることを心がけましょう。

「連絡」は正確な情報を、簡潔かつ迅速に

![3-「連絡」は正確な情報を、簡潔かつ迅速に]()

「連絡」をするにあたり、大切なポイントを以下にまとめました。

①連絡内容の確実な把握をする

「連絡」をするにあたり、伝える本人は連絡内容の確実な把握をすることが求められます。決定/未定なのかを確認したうえで、できるだけ正確に伝えましょう。

「雨が降っても、花見は開かれるみたいです」「次の会議は、今月中に開かれるようです」といった曖昧な連絡は、聞いた者が混乱してしまいます。

②簡潔かつ迅速な「連絡」を心がける

「連絡」に際して、その連絡で結局何が伝えたいのかを考えることが大切です。

例えば、「次回の会議の日程について営業部で話し合った結果、月の頭でやるか、半ばでやるか、月末でやるか意見が割れ、会議の日程について色々揉めましたが、最終的に部長の一存で月末に決まりました。」という連絡では伝えたいことがいまいち伝わりません。

結局何が伝えたいのかを考えると「次回の会議の日程は月末に行われます。具体的な日付と時間は追って連絡します。」という簡潔な内容になります。

連絡する内容が決まったら、それを関係者全員に迅速に伝えましょう。

その際に、できるだけ直接伝えます。第三者に伝言を依頼した場合、内容が正しく伝わらなかったり、遅れて伝わったりしてしまう可能性が生じます。

③連絡手段は用途によって使い分ける

「連絡」の手段は、簡単なものでしたら口頭や電話、メール等で済ませます。多数の者に知らせる場合や、内容が数字やグラフ、図表を伴う複雑なものでしたら文書で行いましょう。

「相談」は1. 現状、2. 目指すべきところ、3. 現状までのプロセスに分けて情報整理

![4-「相談」は1. 現状、2. 目指すべきところ、3. 現状までのプロセスに分けて情報整理]()

「相談」は伝える情報に最善の注意を払う必要があります。

相談する自分がどのような情報をもっているのかを整理するのと同時に、相談をする相手にそれをどうやったら分かりやすく伝えることができるかが大切です。

良いアドバイスをもらうためには分かりやすくてアドバイスのしやすい相談を心がけましょう。

まずは自分の相談したい事柄を下記のように整理しましょう。

1. 相談したい事柄の現状(現状)

2. 相談したい事柄の目指しているところ(目指すべきところ)

3. 相談する前にすでにやったこと、それをやった後に目指している状態にならなかった理由(現状までのプロセス)

相談したい事柄を整理できれば、後はそれにもとづいて相談するだけです。

現状と目指すべきところのギャップを自分で理解し、今まで行ったことを振り返ることで、相談する前に自分で見直すことができ、場合によっては相談が必要なくなるかもしれません。

大切なのは自分の相談するべき事柄が何なのかを、まずは明らかにすることです。

「報・連・相」別、つまづかないための改善ポイント

続いて、「報・連・相」を行う際にやりがちなミスを事例とともに紹介したいと思います。上司と部下の会話の中で問題点を見出し、改善点をまとめました。

事例その1 「報告」

部下「プレゼンをしてきました。結構いい感じに出来たと思います。」

上司「いい感じとは、どんな感じかね。」

部下「スムーズにやることができました。」

問題点:報告内容が事実ではなく、感想になっている。

改善点:報告の目的を意識する。

この場合ですと、上司にプレゼンが滞り無く終わったことを報告することが目的になります。

「報告」がきちんとできない人は、感想と事実を混同しないことと、自分の持っている情報の整理ができるように心がけてみてください。

事例その2「相談」

部下「最近営業の案件が取れなくなってきています。自分なりに頑張ってはいるのですが。」

上司「なるほど。頑張りが足りないんじゃないかな。」

部下「そうなのでしょうか。どうすればいいですかね。」

上司「うーん。」

問題点:相談の際に伝える情報があいまいで分かりづらい。

改善点:相談内容を事前に整理し、情報を上司に分かりやすく伝える。

前の章でも述べたように、「相談」は1. 現状、2. 目指すべきところ、3. 現状までのプロセスに分けて情報整理し上司に伝えましょう。そうすることで、上司は相談の趣旨を理解し、適切なアドバイスをすることができるはずです。

大切なのは、何を伝えたいのかを意識して、自分の目的に合わせ行動を取ること。

いかがでしたでしょうか。

「報・連・相」を行うことも大切ですが、「報・連・相」を用いて何を伝えたいのかを意識して、自分の目的に合わせ行動を取ることが大切です。

本記事でまとめたことを、ぜひとも参考にしてみてください。